世の中に多数ある自己啓発本の中でも「7つの習慣」は聞いたことがある人、読んだことがある人も多いのではないでしょうか?スティーブン・R・コヴィー氏によって書かれた本で、私にとっては、私としてのあり方を見つめ直して、それを軸に主体的に生きる、自分軸の作り方に焦点を当ててくれる本でした。ここでは本の感想というより、今でも私が実践していることと、どのように影響を与えているかに触れたいと思います。

私は7つの習慣を軸にしたコーチングの資格を持っていません。ここで書くのは私の体験と感想です。

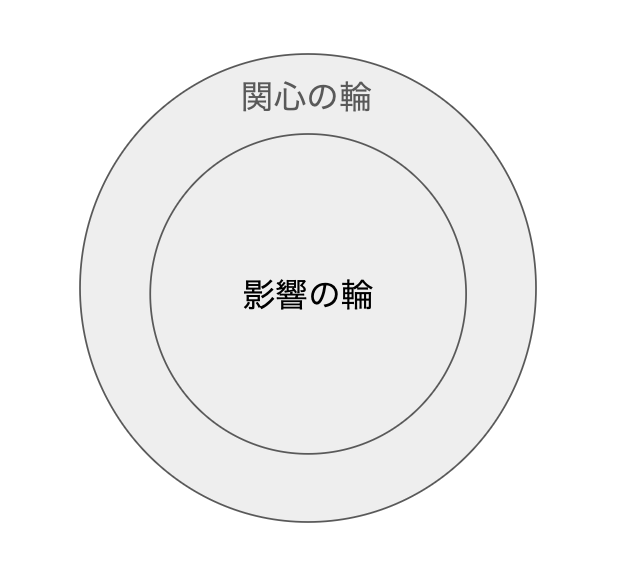

7つの習慣 影響の輪の実践

本当のことをいうと、5年くらい前までこの本の存在を知りませんでした。ハウツー本は嫌いじゃないのですが、自己啓発本よりかは、当時営業する上で、どうしたら数字を伸ばせるかとか、どうしたら話がうまくなるかなど、そういう本ばかり読んでいました。知るきっかけは、当時コーチングの講座で、クライアントをお願いしていた会社の同僚が、セッション中に、「関心の輪」「影響の輪」という言葉を使って表現していたことで7つの習慣を知りました。

「関心の輪」 –

関心はあるが、自分ではどうしようもできないこと

「影響の輪」 –

自分の意思や行動で変えられること

影響の輪は、関心の輪の中にあり、どれだけ影響の輪が大きいかで、自分の意思決定で変えられることに集中して、主体的に生きているかを表現しています。

普段生活していると、物価高、世界情勢、米の値段、野菜の値段、苦手な同僚、子供の不機嫌、家事に協力しない夫などなど、気にはなるけど、どうにもできない、イライラするけど、怒ったところで根本的な解決にはならない、身の回りはそういうことで溢れていますよね。これが関心の輪です。どうしようもできないことはあるし、自分以外の他人を変えさせるって難しくないですか?

その中で、物価上昇に困っているなら、スマホを格安SIMへ乗り換える、生命保険を見直す、NISAを始める..etc 家事に非協力なパートナーにイライラするなら、具体的な家事の分担を話し合う機会を設けたり、外部サービスの利用を検討するなどなど。これが影響の輪です。自分ができることにフォーカスしているのが、これらの例でちょっと、ぴ〜んとアンテナが立ちますでしょうか?

この考えを知るまでは、自分の影響が及ぼせないところで、不安になったり、怒ったり、疲れたりすることが多くあったなと思いました。でも自分がどうにもできないことで、ダメージを受けて、やりたいことができないとか、したくなくなるっていうのは、あまりに勿体無い!!!!ということで、現在は自分が何かに悩んだり、怒ったりしている時に、自分自身に問うのは「これって私にどう関係ある?」から考えて、自分ではどうにもできないものなら手放しますし、重要なら自分ができることは何かに意識を向けるようにしています。これは、私が大事にする価値観の主体性に非常にリンクされていますし、主体性という言葉を浮き彫りにしてくれたのはまさに7つの習慣がきっかけです。

自分のお葬式の弔辞を考える

7つの習慣の中には、自分のお葬式を想像して、そこに参列する人たちがどのような弔辞をするのかを考えるエクサイズがあります。

お葬式なんて不謹慎だと思われた方、申し訳ありません。でも、これが後で作るミッションステートメント作りに大きく影響したのでその体験を書かせてください。

私はこのエクサイズをするとき、大人になった子供たち、まだ存在しない孫たち、年老いた夫や友人、その人たちの表情や服装、会場の雰囲気まで想像しました。

ここで行うことは、その人たちがどういう言葉を私に送ってくれるかを考えることです。

このアクティビティの目的は、その参列する人たちに、自分のどんな部分を見てもらいたいのか、その人たちにとって自分はどんな存在であったと言ってもらいのか、そこを深ぼることです。私は5年前読んだとき、そのページにこのようなメモを残しています。

愛され、愛した人。誠実な人。温かい慈しみの人。

これが、私がどうありたいのかに非常に重要な部分になります。自分のお葬式を想像するのはすごく悲しくなるのですが、自分が大事だと思っている人たちにどう思われたいのか?と考えるのにはすごくおおきな気づきが得られ、今でも家族や友人に対してのベースになっています。

自分のミッションステートメント作り

よく会社の中でも「我が社のミッションは….」と社長さんが力強く話したりすることがあると思いますが、自分のミッションステートメントとは、「私はこういう人間で、こういうことを大事にし、こうします」と宣言することです。本の中では個人の憲法という表現をしていました。

ミッションステートメントは1年に一回くらい見直すことが提唱されていました。要するに、時間が経つにつれて変えていいものだし、見直すことで定着させるというところもあると思います。私のミッションステートメントが以下です。

- 私は自分も人も慈しみそれぞれの価値観の違いを尊重する

- 可能性を制限することなく行動することを恐れない。そうさせてくれる周りの人々や環境に感謝を怠らない

- 健康を財産と考えおろそかにしない

- 望む人生を送ることを心から賞賛し、祝福する(あたたかい存在でありつづける)

- 他責にしない。意思決定は自分で行なっていることを自覚し自分のハピネスに責任を負う

2022年に再作成し、毎年見直して、3年継続しています。私は、先に行ったアクティビティからこの言葉が出てきていると思っています。言葉はもうちょっとシンプルにできないかなぁと思っていますが、これが私の価値観を表している今のミッションステートメントです。

ミッションステートメントは100人いれば100通りあると思いますし、正解不正解もありません。結構時間がかかるので、カレンダーで時間を押さえてミッションステートメントを作成する日で押さえるといいよ、みたいなことも書かれていました。そこまでやるかは人それぞれですが、私は、岐路に立たされた時にも、悩んだ時にもここに立ち返り、思考や選択がここに沿うかどうか考えるツールとして活用させています。

まとめ

7つの習慣は、その名の通り7個の項目があるのですが、ここで触れたのは、第1の習慣と第2の習慣の一部です。また別の機会で他の内容にも触れらればと思いますが、ここでは、私に興味を沸かせた7つの習慣の関心の輪と影響の輪という考え方、弔辞を考えることで、自分のありたい姿とミッションステートメントを作るというところに触れました。ミッションステートメントを作り終えた時点で、自分がどうありたいのか?という自分の軸が定まったので、環境や感情、体調でブレることはちょこちょこあっても、確実に早く、それほどのエネルギーを費やさず自分の軸に戻すことが実現できるようになったと感じています。本を読むこともおすすめですが、読むだけではなく、エクササイズを結構真面目に取り組んで自分のものにする感覚も感じてもらえると嬉しいです。